মুক্তিযুদ্ধের বই : ইতিহাসের এক আকরগ্রন্থ

- প্রকাশের সময় : ১১:২৬:০০ অপরাহ্ন, বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর ২০২০

- / ২৬৭ বার পঠিত

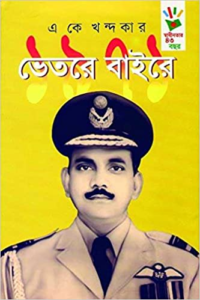

আলী রীয়াজ: ইতিহাস রচনার দুটি উৎস: একটি হচ্ছে দলিল-দস্তাবেজ, আর অন্যটি হলো অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান বা তাদের স্মৃতিকথা। এগুলো এককভাবে ইতিহাস তৈরি করে না। কিন্তু এই দুইয়ের সার সংগ্রহ ও সংকলন করেই আমরা ইতিহাস রচনা করি। সে কাজ ইতিহাসবিদের। জনাব এ কে খন্দকার বীর উত্তম ইতিহাসবিদ নন- কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন অংশগ্রহণকারী, যুদ্ধের সামরিক নেতা এবং অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর এই বই ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে সে কারণেই ইতিহাসের একটি অন্যতম আকরগ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যাঁরা বুঝতে চান, যাঁরা বাংলাদেশের ইতিহাস লিখতে চান, তাঁদের জন্য এই বই অবশ্যপাঠ্য বলেই আমার মনে হয়েছে।

বইটি বেরোল এমন এক সময়ে, যখন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা, ঘটনাপরম্পরা নিয়ে আলোচনার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞাত তথ্যগুলোর বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। ইতিহাসের একটি পর্বেই যথেষ্ট নয়, কেবল একবার লিখলেই ইতিহাস লেখা শেষ হয় না। গবেষকদের কাজ হচ্ছে জানা তথ্যকে ঝালিয়ে দেখা, নতুন উৎসের অনুসন্ধান করা এবং কোনো কিছু নজর এড়িয়ে গেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। কোনো ঘটনার একটা মাত্র ভাষ্য থাকে না; আমাদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন বয়সে শোনা এবং তার সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য বিচার করা। সেই বিবেচনায়ও এই বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

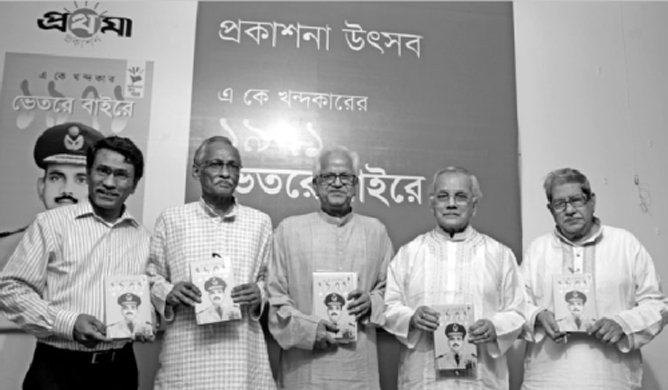

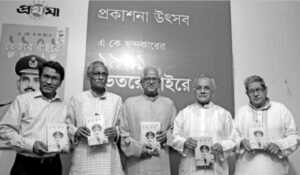

ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এ কে খন্দকারের ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। (বাঁ থেকে) আলী রীয়াজ, সারওয়ার আলী, সিরাজুল ইসলাম, এ কে খন্দকার ও আনিসুজ্জামান। ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয় থেকে ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তোলা

ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এ কে খন্দকারের ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। (বাঁ থেকে) আলী রীয়াজ, সারওয়ার আলী, সিরাজুল ইসলাম, এ কে খন্দকার ও আনিসুজ্জামান। ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয় থেকে ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তোলা

প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত GARY BASS-এর লেখা BLOOD TELEGRAM এবং SRINATH RAGHANAN-এর 1971/GLOBAL HISTORY OF THE CREATION OF BANGLADESH তার প্রমাণ।

কিন্তু এসব বইয়ে লক্ষণীয়ভাবে বাংলাদেশের কণ্ঠ অনুপস্থিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যেসব পাঠ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে বাংলাদেশের নিজস্ব কণ্ঠস্বর না থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক। আর তা ঘটেছে, কেননা গত ৪৩ বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দেশের বাইরের পাঠক, বিশেষজ্ঞ ইংরেজিভাষী পাঠকের জন্য না ভালো বিশ্লেষণ, না আকরগ্রন্থ—তা দলিলনির্ভরই হোক, কি অংগ্রহণকারীর বয়ানেই হোক—উপহার দিতে পারেননি। যা আছে তা স্বল্পসংখ্যক এবং ঘটনার মাত্রা বিবেচনায় অকিঞ্চিৎকর।

শ্রদ্ধাভাজন এ কে খন্দকার তাঁর এই বইয়ে কতকগুলো বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, যা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হলেও তাতে নতুন মাত্রা যোগ করবে। তার সংখ্যা অনেক। আমি কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেব।

স্বাধীনতার ঘোষণা: ‘ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার ঠিক আগে শেখ সাহেব ইপিআরের বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। এই তথ্যটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।’ (পৃ. ৫৭) জনাব খন্দকার এ বিষয়ে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন: ‘একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম “স্যার, বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা পেয়েছিলেন?” উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “না, আমি কোনো নির্দেশ পাইনি” (পৃ. ৪৩)। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে নানা কথা বলেন। সেগুলো সত্য কি অসত্য, তা জানার উপায় নেই। এগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কোনো দলিল উপস্থাপন করেননি। আমার মনে হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা আবেগপ্রসূত।’ (পৃ. ৫৩) এ বিষয়ে আমাদেরকে প্রাথমিকভাবেই নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশি সংবাদপত্রের প্রতিবেদক ও বিদেশি রাষ্ট্রের গোপন নথির ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এবং নিরাপত্তাবিষয়ক দলিল-দস্তাবেজ যদিও এই সাক্ষ্য দেয় যে ২৬ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন- এর কোনো দলিল আমরা এখনো দেখিনি।

প্রাসঙ্গিকভাবে, জিয়াউর রহমান কর্তৃক ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ প্রসঙ্গটিও তিনি উত্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘মেজর জিয়ার ঘোষণাটিকে কোনোভাবেই স্বাধীনতার ঘোষণা বলা চলে না। মেজর জিয়া রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন না বা স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার উপযুক্ত ব্যক্তিও ছিলেন না।’ (পৃ. ৬০)

বইটিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার অনৈক্যের বিষয়, তাঁদের ভেতরকার দ্ব›দ্ব বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য ও উদাহরণ রয়েছে। এ কালে এগুলো অজ্ঞাত নয়। অতীতে মঈদুল হাসানের মূলধারা ৭১ গ্রন্থে আমরা তার বিস্তারিত জানি। কিন্তু বইয়ের ৮১ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় যে বিশৃঙ্খলা, তদুপরি ‘দৃঢ় সংকল্পের অভাব’-এর কথা জানা যায়, তা নিঃসন্দেহে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। তবে এখন এ ঘটনাবলির বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় যে সৌভাগ্য আওয়ামী লীগের তখনকার ‘জ্যেষ্ঠ’ নেতাদের হাতে এর নেতৃত্ব ছিল না। তাজউদ্দীন আহমদের বদলে অন্য নেতৃত্ব হলে সম্ভবত বাংলাদেশ স্বাধীনই হতো না। সেটি এখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

বইটিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার অনৈক্যের বিষয়, তাঁদের ভেতরকার দ্ব›দ্ব বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য ও উদাহরণ রয়েছে। এ কালে এগুলো অজ্ঞাত নয়। অতীতে মঈদুল হাসানের মূলধারা ৭১ গ্রন্থে আমরা তার বিস্তারিত জানি। কিন্তু বইয়ের ৮১ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় যে বিশৃঙ্খলা, তদুপরি ‘দৃঢ় সংকল্পের অভাব’-এর কথা জানা যায়, তা নিঃসন্দেহে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। তবে এখন এ ঘটনাবলির বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মাঝে মাঝে মনে হয় যে সৌভাগ্য আওয়ামী লীগের তখনকার ‘জ্যেষ্ঠ’ নেতাদের হাতে এর নেতৃত্ব ছিল না। তাজউদ্দীন আহমদের বদলে অন্য নেতৃত্ব হলে সম্ভবত বাংলাদেশ স্বাধীনই হতো না। সেটি এখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

এ বইয়ের লেখক ১৯৭১ সালে রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি সেনা কর্মকর্তা এবং শীর্ষপর্যায়ের সামরিক নীতিনির্ধারক। সেই বিবেচনায় তিনি সামরিক বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রশাসনের বিষয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যকার বিরোধ (পৃ. ১১৬-১১৭), বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটিং বিষয়ে তাঁর মতামত (পৃ. ৯৩-৯৫) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্যই নয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী ইতিহাসের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা স্বাধীনতা-পরবর্তী ইতিহাস লিখছেন, তাঁদের জন্য বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র তৈরি করবে- আমি এটাই আশা করি।

মুক্তিযুদ্ধের একটি স্বল্পালোচিত বিষয় হলো মুজিববাহিনী। যদিও এ বিষয়টি স্বল্প-উল্লিখিত নয়। মুজিববাহিনীর শীর্ষ নেতাদের কেউ এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেননি। সেখানে এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত অধ্যায় রচনার জন্য এ কে খন্দকার আরও এক দফা প্রশংসার দাবি করেন।

এ প্রসঙ্গে আমি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই ১৩৮ পৃষ্ঠার দিকে। জনাব খন্দকার লিখেছেন: ‘মুজিববাহিনীর সদস্যদের শেখ মুজিব বা দেশের প্রতি আনুগত্য সন্দেহাতীত ছিল না।’ (এর পরের অংশগুলো আমি ইচ্ছে করেই উদ্ধৃত করছি না। পাঠকেরা নিজেরাই তা জেনে নেবেন আশা করি।)

সব শেষে একটা প্রশ্ন করার তাড়না অনুভব করছি। কোনো লেখক কখন, কী লিখবেন- পাঠক হিসেবে আমরা, রাষ্ট্র বা সমাজ তা নির্ধারণ করতে পারে না। একজন লেখক তাঁর প্রাণের তাগিদ বা প্রয়োজনেই লিখবেন। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে তা সব পরিমাণে সত্য। সম্ভবত তার চেয়ে বেশি। কিন্তু যখন তার সঙ্গে একটি জাতির জন্মের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট, যখন লেখকের জ্ঞাত অনেক ঘটনাই তাঁর ভাষায় ‘আবেগপ্রসূত’ভাবে সত্য/অসত্যভাবে বলা হচ্ছে, তখন তাঁর এই ভাষ্য শোনার জন্য আমাদের কেন ৪৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে- সেই প্রশ্ন আমাকে নিঃসন্দেহে ভাবিত করে। এতটা অপেক্ষাও কি আজকের চলমান বিতর্ককেই সাহায্য করেনি? এ প্রশ্ন তোলার অর্থ এই নয় যে এসব বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না, বরং অন্যদের উৎসাহিত করা, যেন তাঁরা আর বিলম্ব না করেন।

(ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে ১৯৭১: ভেতরে বাইের বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পঠিত। বইটি প্রকাশ করেছে প্রথমা প্রকাশন)

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক।